価格が大きく動くたびに注目を集めるビットコイン。その変動の背景には、「半減期(Halving)」という重要なイベントが深く関わっています。

2024年4月には、4回目となるビットコインの半減期が実施され、マイナー(採掘者)への報酬が1ブロックあたり6.25BTCから3.125BTCへと半分になりました。

「半減期ってなぜそんなに注目されるの?」「価格に本当に影響あるの?」「次のチャンスはいつ?」

こうした疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ビットコイン半減期の仕組みから、過去の価格推移、投資判断のヒントまで、初心者にもわかりやすく解説します。

市場参加者が注目する理由を、データや図表を交えて紐解いていきましょう。

この記事でわかること

ビットコイン半減期とは?

ビットコインの「半減期」とは、ネットワーク上で新しいブロックが生成されるたびにマイナー(採掘者)に支払われる報酬が、約4年ごとに半分に減少する仕組みのことを指します。これは、ビットコインが設計された当初から決められているルールであり、インフレを抑えながら長期的な希少性を維持するために重要な役割を果たします。

ブロック報酬は2009年のリリース当初は50BTCでしたが、2012年、2016年、2020年、2024年と4年ごとに報酬が半減し、現在は1ブロックあたり3.125BTCとなっています。

| 半減期実施日(UTC) | 報酬(BTC) |

|---|---|

| 2009年1月3日 | 50 |

| 2012年11月28日 | 25 |

| 2016年7月9日 | 12.5 |

| 2020年5月11日 | 6.25 |

| 2024年4月20日 | 3.125 |

これは、ビットコインの総供給量が2100万BTCと決まっており、発行ペースを徐々に遅くするための設計です。この仕組みにより、新規発行量が抑えられ、市場に出回るビットコインの供給が制限されるため、需要が高まれば価格が上昇しやすくなる傾向があります。

経済学的には「ストック・フロー比率(S2F)」の観点から希少性が増すと説明されることから、ゴールド(金)と同様の資産的性質を強めていると分析されることもあります。

ちなみにこの「半減期」は、ブロックが21万個生成されるごとに発生します。おおよそ10分に1ブロックのペースで生成されているため、1日あたり約144ブロック、つまり約4年に1度という周期になります。最終的には2140年ごろに報酬がゼロになり、新規発行が終了すると見込まれています。

2024年の半減期の概要と注目点

2024年の半減期の基本情報

2024年4月20日(ブロック高840,000)に、ビットコインは4回目の半減期を迎え、ブロック報酬は6.25 BTCから3.125 BTCに半減しました。これは約210,000ブロックごとに起こる仕組みで、新規供給が大きく減るため、インフレ抑制の役割を果たします。

今回の半減期に対する注目ポイント

- インフレ圧力と金利政策の影響

米国のインフレ継続と金利の上昇圧力の中で、ビットコインは“デジタルゴールド”として再評価されつつあります。 - 現物ETFの承認と機関投資家の参入

2024年1月に米国で11本のスポット型ビットコインETF(現物ETF)が承認されたことで、機関投資家によるビットコイン市場への資金流入が加速しました。これにより、同年春に向けてビットコイン価格は上昇トレンドを描きました。 -

一方で、2024年4月20日には4回目の半減期も発生しており、供給減少による価格上昇期待も同時に市場に織り込まれていました。この2つの要因(ETF承認と半減期)が重なったことで、ビットコインの価格上昇には複合的な影響があったと考えられます。

ただし、どちらの要因が主因であったかを明確に特定するのは困難です。ETFの承認直後からの上昇と、半減期に近づくにつれてさらに高まる期待感が相まっているため、両者の影響は交錯しています。市場の反応としては、ETFによる機関マネーの流入が短期的な上昇の呼び水となり、半減期による供給減が中長期の強気姿勢を支えた、という見方が妥当とされています。

したがって、価格上昇の原因を「ETFか半減期か」と明確に分離して分析するのは難しいというのが現時点での総合的な評価です。

- 地政学リスクと安全資産志向の高まり

グローバルな不確実性の高まりは資金の避難先としての仮想通貨志向を強め、供給制限との相乗効果が期待されています。

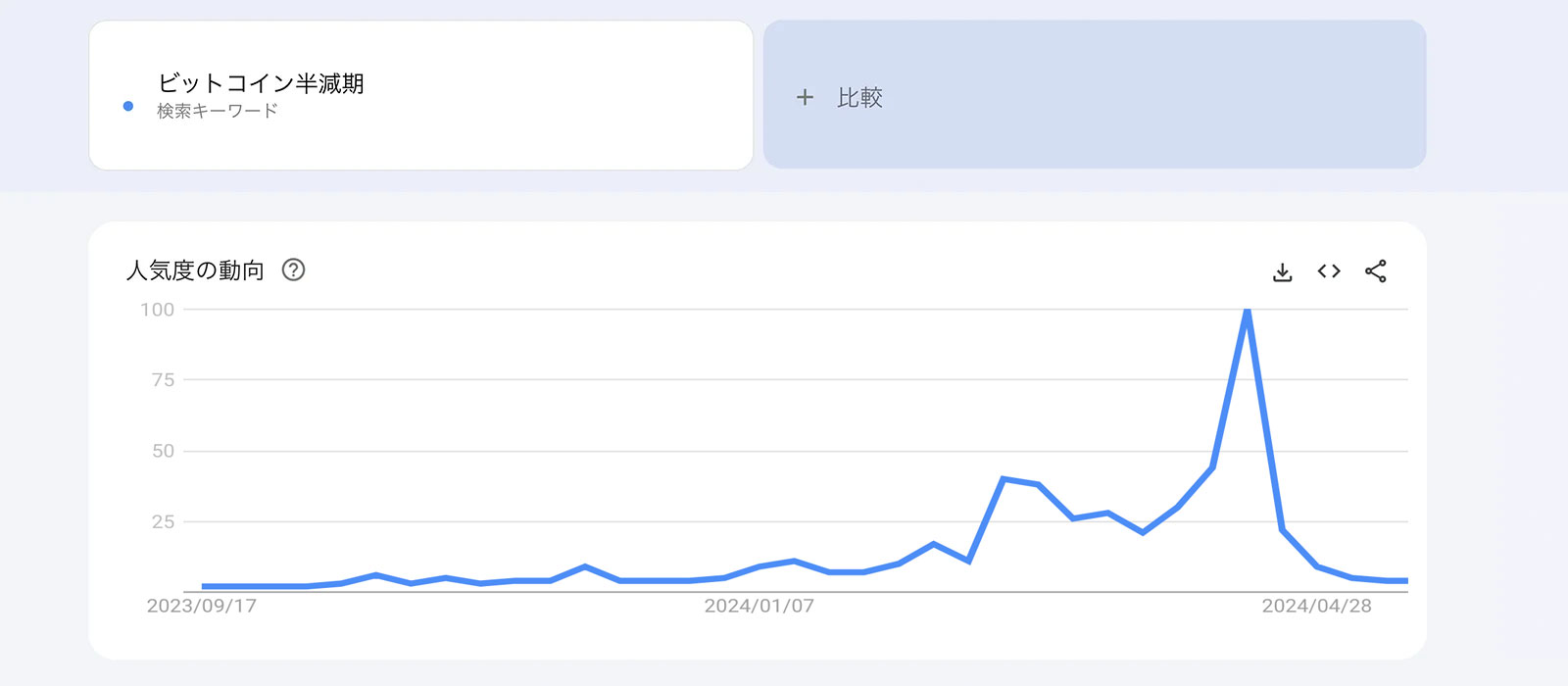

ビットコイン半減期の関心度

ビットコインの4回目の半減期に関するGoogleトレンドのデータによると、このイベントを前にして「半減期」に関連する検索数が明らかに増加していました。下のグラフは、半減期の時期に検索数がピークを迎えている様子を視覚的に示しています。

参照:https://trends.google.co.jp/trends/

日本語圏で、ビットコインの半減期に関する検索が急激に増加しており、英語圏でも同様であることから、関心が高くなっていると言えます。

長期的な視点での意味合い

今回の半減期は「次の成長サイクルの起点」と見なされることが多く、投資家の間でも2025年以降の中長期的な価格上昇を予測する声が上がっています。一方で、マクロ経済や規制状況に左右されるため、単純に価格が上がるとも限らない点には注意が必要です。

参照元:IG|Bitcoin halving 2024: what to know

参照元:crypto.com|What Is Bitcoin Halving & How Does It Affect BTC Price?

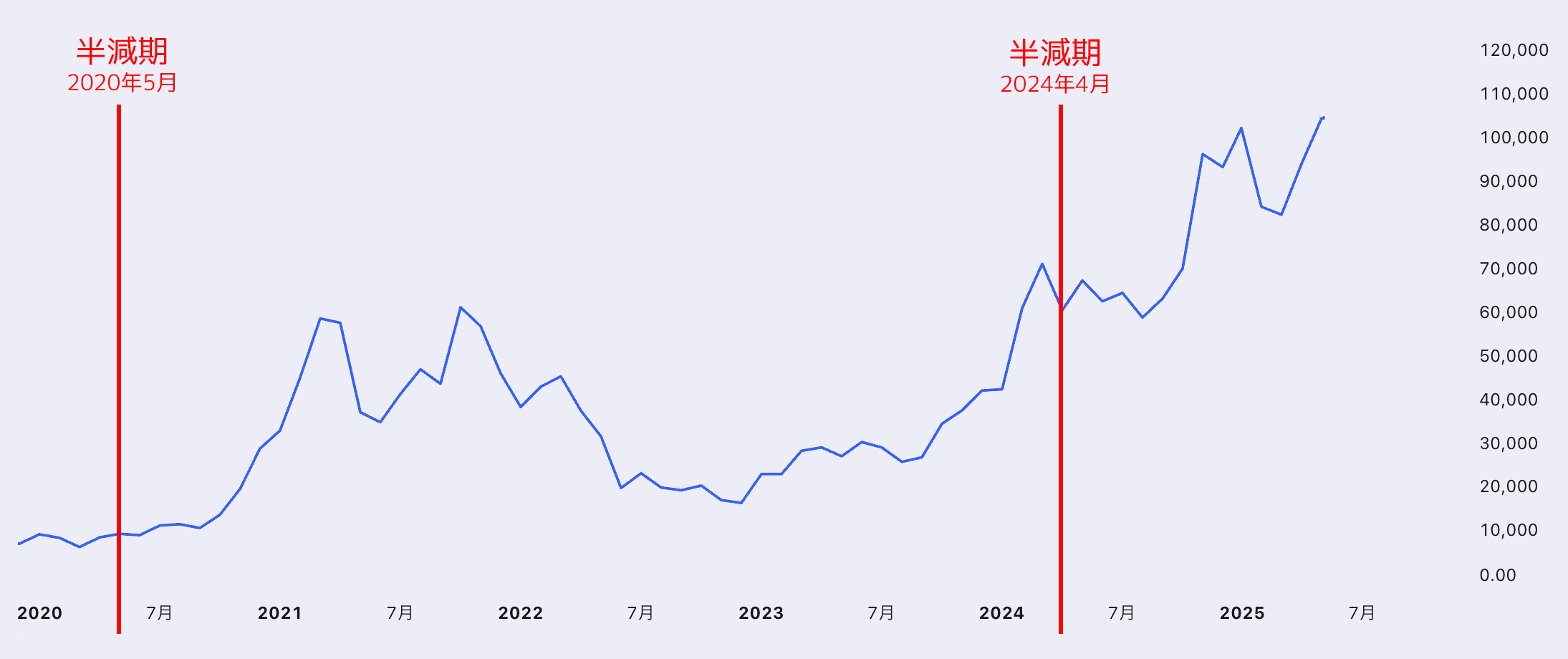

過去の半減期と価格推移

ビットコインの半減期はこれまでに4回発生しており、それぞれの後に価格が大きく変動しています。ここでは、各半減期の実施日、当時の価格、そしてその後1年以内の最高値との比較を通じて、ビットコインの価格がどのように推移してきたかを見ていきましょう。

| 半減期実施日(UTC) | 半減期前の価格(USD) | ピーク価格(1年以内) | 上昇率 |

|---|---|---|---|

| 2012年11月28日 | $12 | $1,100 | 約90倍 |

| 2016年7月9日 | $650 | $19,800 | 約30倍 |

| 2020年5月11日 | $8,700 | $69,000 | 約7.9倍 |

| 2024年4月20日 | $63,000 | (観測中) | – |

第1回半減期(2012年11月28日)

この時期のビットコイン価格はおよそ$12前後。そこから約1年後の2013年末には、一時$1,100を突破しました。上昇率にしておよそ90倍という驚異的な伸びを見せたのが特徴です。

第2回半減期(2016年7月9日)

半減期当日の価格は約$650。直後は一時的な調整が入ったものの、2017年末には$19,800近くまで上昇しました。この時期は仮想通貨バブルの最初のピークとも言われています。

第3回半減期(2020年5月11日)

価格は約$8,700付近。そこから約1年後の2021年11月には、史上最高値となる$69,000を記録しました。コロナ禍の金融緩和と機関投資家の参入が要因とされます。

第4回半減期(2024年4月20日)

直近の半減期は2024年4月20日。実施前の価格は約$63,000でした。執筆時点ではまだ数ヶ月しか経っておらず、今後の価格動向が注目されています。

これらの推移から共通するパターンとして、「半減期直後には一時的な下落や横ばいがあるものの、半年〜1年以内に価格が大きく上昇する傾向」が確認できます。ただし、必ずしも毎回同じペースで価格が上昇するわけではなく、マクロ経済の影響や市場の過熱感なども考慮する必要があります。

参照元:BITBO|Bitcoin Halving Dates – History & Future

参照元:Kraken|The history of Bitcoin halvings: Timeline and 2024 insights

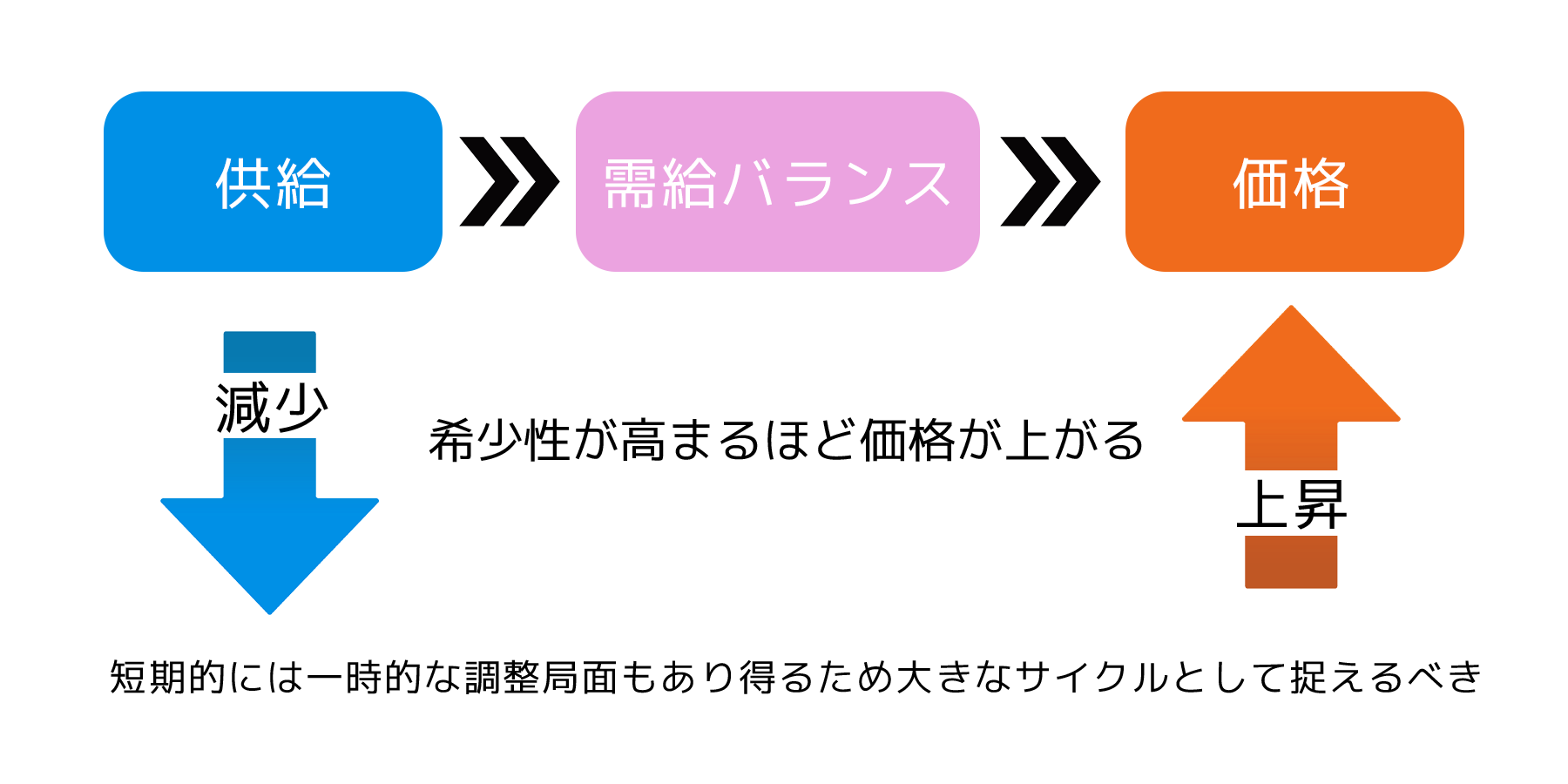

半減期の価格への影響とそのメカニズム

ビットコインの半減期は、価格に対する強い影響力を持つとされてきました。これは、単純に言えば「新たに市場に供給されるビットコインの量が半分になる」ことで、需給バランスに変化が生じ、価格が上昇しやすくなるというロジックに基づいています。

経済学では、供給が一定または減少し、需要が変わらない場合、価格は上昇する傾向があるとされています。ビットコインはその供給量が事前に決まっており、半減期によって発行ペースが抑制されることから、理論的には「インフレ抑制型の資産」としての性質を強めます。

価格推移グラフ(半減期を基点にした例)

価格への影響は単純ではありません。半減期の前後で以下のような反応パターンが見られます:

- 短期:イベント前に価格が上昇し、「期待で買われ、事実で売られる」傾向もある

- 中期(半年〜1年):需給が絞られる影響が徐々に市場価格に反映されやすい

- 長期:マクロ経済や規制、テクノロジーの進展など、外部要因が複雑に絡むため予測が難しい

需給バランスの変化フロー図

価格上昇が必ずしも起こるとは限りません。2020年の半減期では上昇が顕著でしたが、それは同時にコロナショック後の金融緩和や機関投資家の参入という背景も大きく作用しています。つまり、価格への影響は「半減期だけが原因」ではなく、あくまで複数の要因が重なった結果であるという見方が重要です。

さらに、半減期によって供給が減っても、需要が伴わなければ価格は上昇しません。逆に、イベント後の期待剥落によって一時的に下落するリスクもあります。

参照元:Investopedia|Bitcoin Halving: What It Is and Why It Matters for Crypto Investors

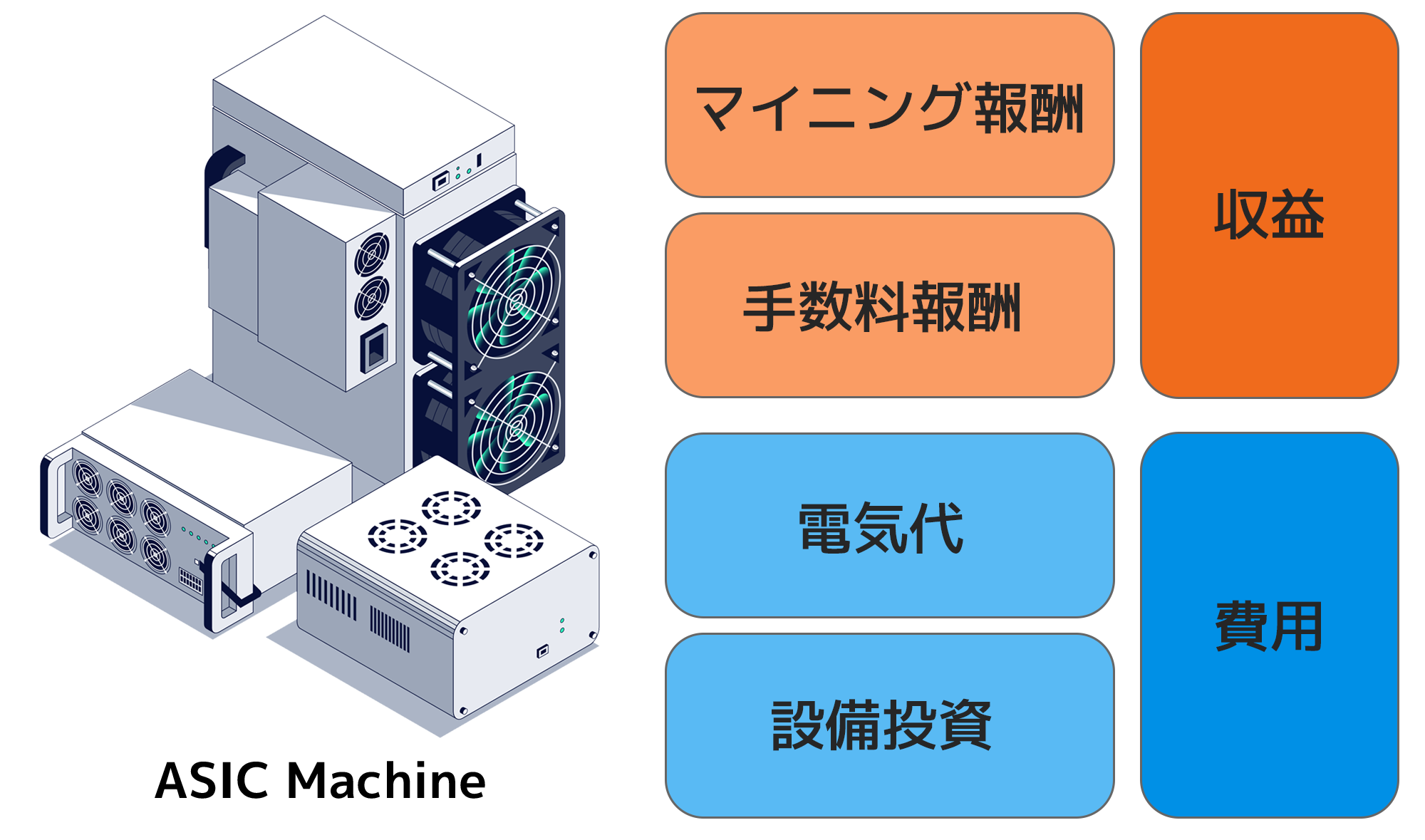

半減期のマイナーへの影響とは?

ビットコインの半減期は、投資家だけでなくネットワークを維持する「マイナー(採掘者)」にも大きな影響を与えます。なぜなら、彼らの主な収入源であるブロック報酬が、半減期によって半分に減ってしまうからです。

たとえば、2020年の半減期では、1ブロックあたりの報酬が12.5BTCから6.25BTCに。2024年にはさらに3.125BTCまで減少しました。これにより、同じハッシュレートを投入しても得られる利益は大幅に減ることになります。

コスト構造と収益圧迫

マイニングには高性能なASICマシンと、それを稼働させるための膨大な電力が必要です。特に電気代は国や地域によって大きく異なり、コストの大部分を占めます。報酬が減ることで、電気代や設備更新費などを差し引いた「利益」が出にくくなり、採算割れに陥るマイナーも出てきます。

対応策と生き残り戦略

- 電力コストの安い地域(カザフスタン、テキサス州など)への拠点移動

- 使用電力の一部をAI向けデータセンターなど別用途に転用

- 採算性の高い時期に設備投資を集中させる「戦略的採掘」

中には、電力供給の一部を売却して副収入を得るなど、多角化を図る動きも見られます。

小規模マイナーの淘汰リスク

資本力のない小規模マイナーにとっては、報酬減少は死活問題となります。赤字が続けば事業の継続が難しくなり、マイニングネットワークからの撤退を余儀なくされるケースも少なくありません。

このように、半減期はビットコインの価格形成だけでなく、ネットワークの健全性やハッシュレートの集中化といった問題にも直結しています。

ハッシュレートとネットワークの健全性への影響

実際に過去の半減期後にはハッシュレートが一時的に減少する事例が確認されています。たとえば、2012年や2016年、2020年の半減期後には約9~20%下落する傾向があり、これは採掘の停止やペース低下が要因です。

ただし、ネットワークには難易度調整機能が備わっており、減少に合わせて自動で調整されるため、長期的なセキュリティ確保には支障がないとされています 。

マイニングの収益構造(図解)

参照元:Blockpit|Bitcoin Halving Explained: What Investors Need to Know [2025]

ASICマシンとは?

ASICマシン(Application Specific Integrated Circuit Machine)とは、ビットコインなどのマイニング専用に設計された集積回路を搭載したコンピューターのことです。

ビットコイン以外の仮想通貨への半減期の影響

アルトコイン市場の資金流入・分散の傾向

ビットコイン半減期後には、投資家の利益確定売りを契機に、資金がアルトコインへ流入する傾向があります。過去の半減期では、BTCドミナンス(時価総額比率)が12~18ヶ月後に著しく低下し、その後アルトコイン市場が急成長した事例があります。

特に、イーサリアムやDeFi、NFT、AI関連トークンなど、話題性やユースケースがあるプロジェクトに資金が分散しやすく、一時的なブームやボラティリティの高まりが見られます。

マイナー移動やチェーン切り替えによる影響

半減期によりビットコインの採掘報酬が半減すると、マイナーは収益性の再評価を余儀なくされ、Litecoin や Ethereum Classic、Kaspa など他の PoW系仮想通貨への移動を検討する可能性があります。

採掘者(マイナー)のハッシュレートが移動すると、代替通貨のネットワークにおいてハッシュレートが急増することがあります。特に、ビットコインのマイニングから移動してきた勢力が大量に参入した場合、もともとそのチェーンで活動していた「信頼できる」マイナーよりも、新たに流入したビットコイン系のマイナーの割合が大きくなりがちです。

代替チェーンの多くは、元々のハッシュレートが小さく、セキュリティの面ではビットコインほど強固ではありません。そのため、移動してきた大規模なマイナーが一気に支配力を持ちやすくなり、ネットワークの健全性が損なわれる可能性があります。結果として、51%攻撃などのセキュリティリスクが高まる懸念も指摘されています。

51%攻撃とは?

「51%攻撃」とは、ブロックチェーンネットワーク全体のハッシュレート(計算能力)の51%以上を悪意ある主体が掌握することで、不正な取引や二重支払い(二重支出)を可能にする攻撃です。

投資家が取るべきアクションと半減期戦略

半減期に備える投資戦略の基本

ビットコイン半減期は、価格上昇の期待と市場のボラティリティが高まるイベントです。長期的には過去の半減期後1~2年で大きな上昇傾向が見られるものの、短期的タイミングの予測は困難です。

そのため、投資戦略としては長期保有(HODL)やドルコスト平均法(DCA)が有効です。DCAに関しては、定期購入による平均取得単価の圧縮効果が、長期的な価格上昇の恩恵を享受しやすいとされています。

短期トレードと長期ホールドの使い分け

半減期直後は価格急騰や急落の可能性があり、短期トレードでは利確タイミングや損切りラインを事前に設定し、感情に流されない戦略が重要です。

長期保有においては、半減期後の中長期トレンドを捉える姿勢が有効ですが、マクロ経済や規制変化に応じて戦略を柔軟に見直すことも不可欠です。

注意すべきリスクと回避方法

ビットコイン市場は依然として投機的で、SNSの情報やインフルエンサーの発信が価格に影響を及ぼします。そのため、情報源を厳選し、過度な期待に注意することが重要です。

また、レバレッジ取引は利益だけではなく損失も倍増させる可能性があり、資金管理とレバレッジ上限設定が成功の鍵です 。

将来の半減期と仮想通貨市場の展望

次回(2028年)以降の半減期スケジュールと見通し

ビットコインの半減期は約4年ごと(210,000ブロックごと)に発生し、次回は2028年初頭に予定されています(報酬は3.125 BTCから1.5625 BTCへ)。最終的には2140年頃に報酬がゼロとなるため、将来的にはマイナーの収益は取引手数料に依存する構造へと移行していきます。

Web3・レイヤー2・CBDCとの関係性

将来の市場では、ビットコインが単なる投資資産以上の役割を担い、Web3サービスの基盤や送金インフラとしての位置づけが強まる可能性があります。特に、サイドチェーンやロールアップ型のプロジェクトなどのレイヤー2ソリューションは、BTCの利用性を高めつつ、セキュリティを担保すると期待されています 。

一方、CBDC(中央銀行デジタル通貨)の台頭により、 仮想通貨間や法定通貨との相互運用性や競争環境は変化が予想されます。CBDCをめぐるグローバルな技術標準整備は、今後の市場構造に大きな影響を与える可能性があります。

ストア・オブ・バリューとしての長期的可能性

ビットコインは「デジタルゴールド」としての性質が強まりつつあり、特にインフレ傾向が続く国や通貨リスクの高い地域において、価値の保全手段としての需要が増しています。しかしその一方で、高いエネルギー消費と規制強化リスクは依然として重大な懸念事項です。

今後は、分散化・透明性・環境配慮のバランスが、ビットコインの信頼性と普及における重要な鍵となるでしょう。

まとめ:半減期を正しく理解して未来の動きを見極める

ビットコインの半減期は、単なる技術的なイベントではなく、価格、市場心理、マイニング業界、そして仮想通貨市場全体に広範な影響を与える重大なターニングポイントです。過去のケースでは、必ずしも半減期直後に上昇するとは限らないものの、中長期的なトレンドの起点になることが多く見られます 。

2024年の半減期は、現物ETFの登場、世界的なインフレ、高まるCBDC・Web3の連携など、マクロ経済・技術・規制の要素が重なる複雑なタイミングで訪れました。そのため、今後の市場動向や価格予測では、単なる供給減だけではなく、規制、技術革新、グローバル経済までも含めた多角的な視点が不可欠です 。

投資家にとっては、過去データや構造的変化を理解し、感情に流されない戦略立案が、将来のリターンを左右する鍵となります。ビットコインの半減期は、仮想通貨市場の将来を導く「情報の羅針盤」です。正しく理解し、活かしていく姿勢が今後さらに重要になるでしょう。